El libro Vulnerabilidad, virtud y cuidado explora la fragilidad humana como un aspecto esencial para entender la vida moral y la ética. Propone que ser vulnerable permite aprender a cuidar y vivir en comunidad. Inspirado en pensadores como MacIntyre y Aquino, destaca la importancia de la generosidad y la dependencia en nuestras relaciones.

Cuidar en serio: instituciones, prácticas y bienes que merecen ser protegidos

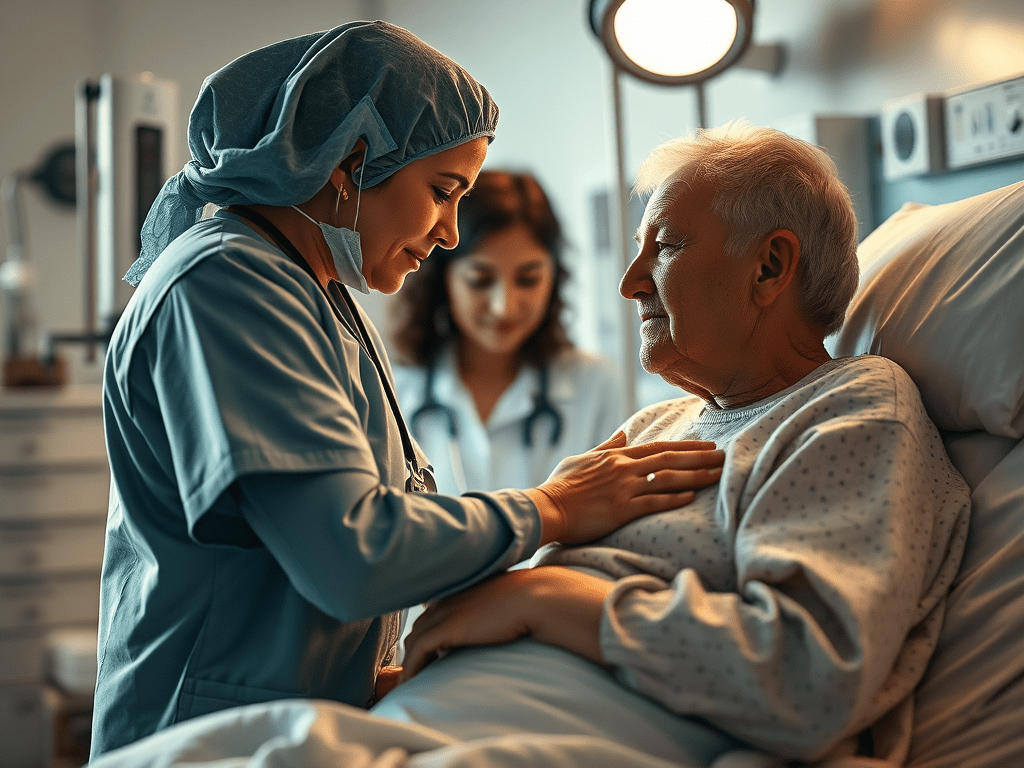

El texto explora la importancia del cuidado como práctica moral esencial en la sociedad, más allá de ser un acto individual. Aboga por una organización social que valore la vulnerabilidad y el acompañamiento, resaltando cómo las instituciones pueden corromper el cuidado al priorizar criterios externos como la eficiencia. La verdadera humanidad radica en cómo cuidamos a los demás.

Reseña de «Vulnerabilidad, virtud y cuidado» en Bioeticaweb.com

La reseña de "Vulnerabilidad, virtud y cuidado" destaca la importancia de la vulnerabilidad como un componente esencial de la condición humana, presentado como una vía para entender la virtud y el cuidado. Critica la ilusión de la autosuficiencia moderna y propone la "justa generosidad" como una alternativa comunitaria frente al individualismo.

¿Es el cuidado una cuestión privada?

El contenido explora la compleja relación entre el cuidado y la autonomía en decisiones sobre la vida y la muerte. Destaca que el cuidado no es neutral y forma parte de contextos sociales, influyendo en las decisiones autónomas. Aboga por reconocer la vulnerabilidad humana y sugiere que el buen cuidado debería ir más allá de simplemente evitar el sufrimiento.

La última labor humana: artesanía del cuidado en tiempos de automatización

En "The Last Human Job", Allison J. Pugh plantea un manifiesto sobre el trabajo humano, centrado en el "connective labor" que ningún algoritmo puede reemplazar. A través de estudios etnográficos, examina la importancia de conectar entre individuos, enfatizando que la humanidad se adquiere por el reconocimiento y el cuidado del otro. Critica la despersonalización por la automatización y aboga por valorar el trabajo relacional, especialmente en contextos de desigualdad.

Ética del cuidado y racionalidad teleológica: vulnerabilidad, fines y discernimiento moral

La serie de vídeos de la Fundación Pia Aguirreche impulsa un debate profundo sobre el cuidado, resaltando su importancia moral frente a una ética dominada por normas abstractas y confrontación. La clase magistral de la Dra. Elia Martínez ofrece una introducción a la ética del cuidado, que prioriza la atención responsable y la vulnerabilidad compartida.

Vulnerabilidad: la fuente oculta del conocimiento humano

La vulnerabilidad, a menudo vista como debilidad, es en realidad una fuente de conocimiento y sentido. Aceptar nuestra dependencia y fragilidad es fundamental, ya que estas condiciones permiten la verdadera comprensión y el cuidado. Esta visión promueve una ética de la generosidad y destaca que la vida se comparte, no se posee.

Metafísica de la vulnerabilidad y el cuidado

La maternidad se presenta como un umbral metafísico que revela la dependencia y el cuidado como condiciones fundamentales de la existencia humana. Este fenómeno desafía las narrativas contemporáneas de autonomía, proponiendo una comprensión de la vida interrelacionada. La maternidad encapsula belleza, bondad y verdad, esenciales para reconocer y revitalizar comunidades y relaciones sociales.

La ética de la pequeñez: ¿cómo el transhumanismo integral redefine la técnica, la vulnerabilidad y el deseo de vivir para siempre?

El transhumanismo, como cruce de filosofía, ciencia y teología, presenta tanto promesas de mejora como riesgos de deshumanización. Ricardo Mejía Fernández, en su obra "Transhumanismo integral", critica el "transhumanismo parcial" por su reduccionismo y propone una integración de técnica, ética y trascendencia, enfatizando la importancia de la vulnerabilidad humana y la aceptación de nuestras limitaciones como motores del progreso auténtico.

Recensión: «Transhumanismo integral. En torno al deseo de vivir para siempre» en «Scripta Theologica»

Ricardo Mejía propone un transhumanismo que combina técnica, antropología y trascendencia, contrastando con enfoques reduccionistas. Defiende la vulnerabilidad humana y critica las implicaciones eugenésicas, proponiendo ver la técnica como un medio de cuidado y amor. Su obra es esencial para el diálogo entre ética, teología y ciencia.